Hörbuch des Lebens

Stimmen am Rande der Zeit

Einleitung

Im „Hörbuch des Lebens“ erzählen Menschen ihre eigene Geschichte – mit ihrer eigenen Stimme. Die Aufnahmen sind im Lazarus Hospiz in Berlin entstanden, wo ich seit 2012 als Sterbebegleiter arbeite. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wollten festhalten, was ihnen wichtig war: Erinnerungen aus Kindheit und Arbeit, Liebe, Verluste, Glauben, Zweifel.

So sind sehr unterschiedliche, persönliche Hörbücher entstanden – ruhig oder heiter, manchmal schwer, oft überraschend konkret. Wer zuhört, begegnet einzelnen Menschen, die ihr Leben noch einmal in Worte fassen – mit ihrer ganz eigenen Art zu erinnern und zu erzählen. Die Veröffentlichung geschieht mit Einverständnis der Beteiligten.

Es folgen zwei Zeitungsartikel, die auch vom "Hörbuch des Lebens" berichten:

Die Lebensgeschichten anhören

Sie können alle Hörbücher direkt hier auf der Seite starten – ein Klick auf ► im jeweiligen Player genügt. Viele Aufnahmen sind länger; es lohnt sich, sie in Ruhe und gern in Etappen zu hören. Mit Kopfhörern kommen Stimmen und leise Details am besten zur Geltung.

Wenn ein Player nicht lädt: Alle Hörbücher liegen auch auf Bandcamp ↗

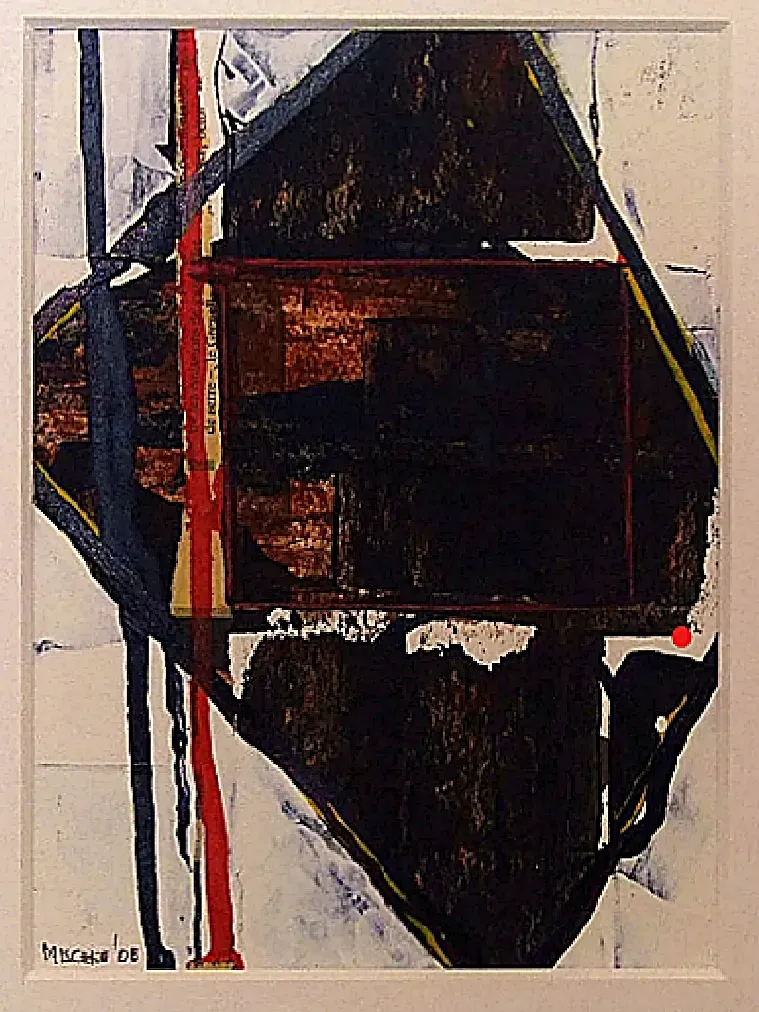

Gottfried Mischke

„Zeit ist nicht mehr viel“ (2013)

Der Maler Gottfried Mischke (1947–2013) erzählt in seinen letzten Tagen von seinem Leben und seiner Kunst. Im Gespräch mit Suzanne Hensel und Carsten Schneider entsteht ein ruhiges, sehr persönliches Audio-Porträt eines Menschen, der auf sein gelebtes Leben zurückblickt.

46 Min.

Wolfgang Bulla

„Ich will aus meinem Leben erzählen“ (2018)

In 24 Kapiteln blickt Wolfgang Bulla (1933–2018) auf sein langes Leben zurück. Er erzählt von prägenden Stationen und Erfahrungen und versucht, Ordnung in das zu bringen, was für ihn rückblickend wichtig geworden ist. Ein weit ausgreifendes Hörbuch, das man gut in Etappen hören kann.

3 h 48 Min.

Irma Joppich

„Das Schönste auf der Welt“ (2016)

Mit Irma Joppich entsteht ein Hörstück aus Gesprächen, Fragmenten und kurzen Sätzen. Im Monat vor ihrem Tod spricht sie über Alltägliches und Grundsätzliches; manches bleibt tastend, manches ist sehr klar. Die Aufnahme zeigt, wie nah Leben, Fragen und Abschied beieinander liegen.

38 Min.

Rainer Kristl

„Mein Leben in Kurzform“ (2014)

Zwei Tage vor seinem Tod fasst Rainer Kristl sein Leben „in Kurzform“ zusammen. Er erzählt konzentriert und geradlinig von Stationen, die für ihn zählen. So entsteht eine dichte, überschaubare Erzählung, in der viel Biografie in wenig Zeit passt.

40 Min.

Ruth Ballenthin

„Letzte Stufe“ (2017)

Ruth Ballenthin liest wenige Tage vor ihrem Tod das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse. Ihre Stimme macht aus den bekannten Versen eine sehr persönliche Bilanz. Ein kurzes, schlichtes Stück, das wie ein konzentrierter Abschiedsgruß wirkt.

2 Min.

Peter Schulzki

„ABC meines Lebens“ (2014)

Gemeinsam mit Suzanne Hensel blättert Peter Schulzki ein persönliches Alphabet seines Lebens auf. Unter dem Titel „ABC meines Lebens“ erinnert er sich an Menschen, Orte und Erfahrungen, die Spuren hinterlassen haben. Ein geordnetes, zugleich sehr persönliches Audio-Porträt.

35 Min.

Regina Najork

„Zwei Märchen“ (2013)

Regina Najork liest zwei Grimmsche Märchen für ihre Nachkommen: „Die drei Spinnerinnen“ und „Das Hirtenbüblein“. Ihre ältere Stimme legt sich ruhig über die vertrauten Geschichten und macht sie zugleich schlicht und neu. Eine kurze Aufnahme, in der Märchen zur Erinnerung für die Familie werden.

10 Min.

Herr Kröplin

„So war’s“ (2017)

Herr Kröplin erzählt in 23 Minuten seine Geschichte – knapp, konkret, ohne viel Ausschmückung. Aus wenigen Episoden entsteht das Bild eines ganzen Lebens am Rand des Abschieds. Ein leises Audio-Porträt, das nah an der Sprechweise des Erzählenden bleibt.

23 Min.

Die Lazarus-Diakonissen

Dieses Projekt begleitet die letzten Diakonissen des Lazarus-Mutterhauses in Berlin. In Gesprächen erzählen sie von Berufung, Gemeinschaft und Wandel im Laufe vieler Jahrzehnte. Das Hörbuch ist noch im Entstehen begriffen und wächst mit jeder weiteren Begegnung.

Weitere Textveröffentlichungen

Ergänzend zu den Hörbüchern gibt es drei kleine Texte aus dem Umfeld des Projekts, die ich hier vorlegen möchte. Sie wurden allesamt in Hospizzeitungen veröffentlicht.

Dieter Ruckhaberle

Ein Laubsägeninterview

Herr Ruckhaberle war Maler und Museumsdirektor (* 20. Juli 1938 in Stuttgart; † 10. Mai 2018 in Berlin). Er baute die Künstlersozialkasse maßgeblich mit auf und brachte u.a. Robert Rauschenberg als erster nach Berlin.

Über viele Monate hinweg war ich Herrn Ruckhaberles Sterbebegleiter im Hospiz. Er nutzte die Zeit, um zu malen, ich assistierte ihm dabei. Wir organisierten eine Ausstellung im Hospiz. Für eine Zeitschrift entstand folgendes Interview, so abgedruckt im Oktober 2016.

Sehr geehrter Herr Ruckhaberle! Wie alt sind Sie? Seit wann sind Sie hier?

77 Jahre alt, geboren in Stuttgart, aufgewachsen auf dem Dorfe – wunderschönes Bauernweißbrot, dick Butter drauf und Erdbeermarmelade – und im Lazarus Hospiz lebe ich seit Sommer 2015.

Meine Töchter haben ziemlich lange gesucht, und haben schließlich das Lazarus gefunden, wo man gut gepflegt wird – das mag woanders auch sein – aber, das Lazarus hat eine 400m² große Dachterrasse, wo ich malen kann! Das gab den Ausschlag für mich, hierher zu kommen. Aber, bisher habe ich dort nicht gemalt. Meist war es zu heiß. Oder zu kalt. Ich male vom Bett aus. Und ich möchte betonen, wie dankbar ich bin, daß ich hier malen darf.

Was ist das Schönste auf der Welt?

O Gott. Das kann ich nicht sagen. Das sind die Frauen.

Als kleiner Bub auf dem Lande … wir waren so drei Landbuben da aufm Bauernhof. Und da kam in den Ferien so aus der Stadt ein wunderschönes Stadtmädchen: gescheit und hübsch und so. Und da hatten wir so einen Leiterwagen, und da haben wir dann Stöcke dran gebunden und Bänder gekauft für sie und haben das ganze also ausgeschmückt, das schöne Mädchen in die Karre gesteckt und sie dann über die Straße geschleppt. Immer hin und hergefahren mit ihr. Wir waren die Pferde, und da saß die Prinzessin drin.

Und das schönste Bild auf der Welt?

Bathseba von Rembrandt (hängt im Louvre).

Und was ist das Schönste an der Kunst?

Mit einem Schmutzlappen ein gutes Bild malen.

Bitte beschreiben Sie Ihre Bilder …

Ich male aus der Farbe, venezianische Schule. Die Linie wird zurückgedrängt. Das Auge folgt den Farben. Die Farben selber bilden ein räumliches Gefüge.

Seit ich siebzehn bin, malte ich etwa 500 Bilder: 200 in Brasilien und mindestens 250 in Berlin und Stuttgart. In Brasilien hängen acht Bilder, die ich nie verkaufen möchte. Erst recht nicht: „10 Tote Männer“ aus der Serie „Messingstadt/1001 Nacht“. Vielleicht mein bestes Bild. Und es gibt einige Bilder von 1960, die gehören zum Besten was ich je gemalt habe: „Porträt Rolf Forster“ und „Stillleben mit Rückenansicht“. Und einige neue Bilder aus dem Lazarus Hospiz gehören auch zu meinen besten Bildern.

Derzeit zeigen Sie aktuelle Bilder im Lazarus Hospiz. Ein paar Worte zur Ausstellung …

Bisher sind im Hospiz etwa 40 Bilder entstanden. Also, Bilder, die ich hier male, nehmen irgendwas mit, was hier so im Haus ist, Krankentransport, … oder „Der zerlegte Frosch“: Das bin eher ich, eher mein Zustand, schwarzer Grund, Kopf abgeschnitten, Beine abgeschnitten, zerstückeltes Sein.

Für mich ziemlich schön ist das große gelbe Bild mit den vier roten Flecken. Das heißt „Vier mal rot auf gelb“. Das ist abstrakt. Das ist ein Bild, das aus der positiven Stimmung kommt. Also, die eine Schwester hat das sehr gut verstanden, die fand das ganz toll, und die anderen haben nix gesehen. Die eine: „Na, das können meine Kinder ooch!“ Da hab ich gesagt: „Das ist ja ein Kompliment. Das schreib ich mir mal hinter die Ohren. Kinder können toll malen!“

Was ist gute Kunst?

Für gute Kunst sollte ein Künstler drei Katastrophen erlebt haben: Eine wunderschöne Malerkollegin wurde täglich von ihrem Verlobten mit einem wunderbaren Auto in die Hochschule der Künste transportiert und um 16 Uhr wieder abgeholt. Sie kommt eines Tages zu mir: Ich soll ihre Bilder angucken.

Sie fragt: „Ist das gut?“ Die Bilder waren genauso schön wie die junge Frau. Ich, Ruckhaberle, sagte: „Wenn Sie nicht wenigstens drei Katastrophen erleben, hat das alles überhaupt keinen Sinn.“

Also, ich will damit sagen: Schöne Bilder zu malen – das mögen ja die meisten gerne: schöne Bilder – alles für die Katz! Schöne Bilder zu malen ist zwar schön, aber meistens für die Katz.

Welche Katastrophen erlebten Sie, Herr Ruckhaberle?

(lachend) Ich glaube, ich habe noch keine Katastrophen erlebt. Ich glaube, dies hier – hier zu sein – ist meine erste …

Was haben Sie im Leben gelernt?

Was ich gelernt habe: Gib kurze Interviews, damit sie nicht drin rumschnibbeln können.

Welchen Ratschlag können Sie jungen Künstlern mit auf den Weg geben?

Lassen Sie die Finger davon.

Herr Ruckhaberle, wir danken Ihnen für das Interview.

Schuld macht Sinn

Lehrgang mit Chris Paul

Abgedruckt in: Lazarus-Hospiz-Aktuell, 19. Jg., 3/2014

Artikel: Schuld macht Sinn

Frau Chris Paul – Jahrgang 62, eine wundervolle Erscheinung: schwungvoll, herzlich, groß: gefühlte 2 Meter 80. Sie entstammt der Kulturbranche; doch als seinerzeit eine Künstlerin im Museum zu ihr sagte: „Ich arbeite zum Thema Tod – ich arbeite mit geschwärztem Eisen!“ war Chris Paul die verkünstelten Stereotypen leid; sie hängte den Museumsjob an den geschwärzten Nagel und studierte Soziale Verhaltenswissenschaft. Seit 1998 unterhält sie eine Praxis für Trauerbegleitung in Bonn, gründete das Trauerinstitut Deutschland, ist tätig im Vorstand des Vereins „Angehörige um Suizid“, und …, und …, und im Juli besuchte sie endlich Berlin und Lazarus für einen Lehrgang, eine Lesung und einen Vortrag. Vom Lehrgang sei hier kurz berichtet.

Gleich zu Beginn, als sie den Ablauf des Wochenendes umreißt, erteilt sie den 25 Teilnehmern Gedankenfreiheit – wer während der Vorträge und Übungen gedanklich abschweife, möge dies getrost tun; so könnten wertvolle Gedankenverknüpfungen entstehen zwischen dem Vortrag und dem eigenen Leben. Dann kündigt sie ausreichende Pausen an – was wohl alle Lehrer tun – und sie hält es auch ein: was kaum ein Lehrer tut! Das rechne man hoch an; denn damit einer den schweren Inhalt aushält, bedarf es eines Umfelds, in dem keiner umfällt.

Nun aber zur Sache: Schuld. Als erstes streicht sie den Begriff Schuldgefühl. Schuld fühle man nicht, Schuld denke man, sagt Chris Paul, denn Vorraussetzung für Schuld sei der Verstand und nicht das Gefühl (so herrscht bei einem menschlichen IQ unter 70 gesetzlicherseits Schuldunfähigkeit). Die auf Schuldgedanken folgenden Gefühle seien vorrangig Symptome von Streß.

Sodann teilt sie Schuld in zwei Hauptgruppen: Normative Schuld entsteht bei Verstößen gegen Regeln und Paragraphen, Ethik und Moral. Die zweite wichtige Schuldkategorie ist die Instrumentelle Schuld. Diese wird als Werkzeug angewendet, sie nutzt jemandem, sie dient beispielsweise Hinterbliebenden um eine innere Verbindung mit Verstorbenem aufrecht zu erhalten. Für diese Art der Schuld findet Frau Paul das Sinnbild der Krücke. Aber nicht die Schuld an sich ist das Mittel, sondern die Zuweisung von Schuld!

Die erste Frage, die Begleiter sich bei der Begegnung mit Schuld stellen sollten, sei: Wer weist wem welche Schuld zu? Denn haben Beschuldigungen erst einmal begonnen, gibt es oft kein Halten mehr: ein Beschuldigungsmechanismus setzt ein, Schuldvorwürfe strömen in alle Richtungen vor und zurück, kreuz und quer: Frau Paul nennt dies die vagabundierende Schuld.

Damit man dem Wirrwarr aus Beschuldigungen folgen könne, sei es gut, ein Schaubild zu zeichnen: Man benennt die Protagonisten und verbindet sie mit entsprechenden Schuldzuweisungs-Pfeilen. Nun kennzeichnet man die Art der Schuld: normativ oder instrumentell. Und besonders vergesse man sich selbst als Begleiter nicht! Vielleicht wirft man sich selbst bereits Schuld zu? Oder einem anderen? Wenn der Begleiter aktiv teilnimmt an den Schuldverstrickungen, begeht er womöglich einen Fehler. Chris Paul verdeutlicht dies durch einen szenischen Tanz voll Schuld und Klage. Dies sei die Bühne, sagt sie danach, und: „Der Klient tanzt auf der Schuldbühne. Wir nicht!“ Der Begleiter schaue nur zu, er steige keinesfalls auf diese Bühne: er würde die Aufführung zerstören. Aber man solle diese Gesprächsangebote unbedingt annehmen; und unbedingt heißt, tunlichst keine eigene Meinung zu haben: „Begleiter müssen weder jemanden freisprechen noch vergeben – Begleiter begleiten! Wir sind kein weiterer Problemlöser, der am festgezurrten Knoten zerrt!“

Unser Hirn suche zwar stets nach Erklärungen, doch Chris Paul mahnt uns: „Zügeln Sie Ihre allzumenschliche Lust, Erklärungen zu suchen. Wir müssen den Klienten nicht verstehen – und wir fragen nur das, was auch der Klient fragt; er muß die Lösung finden: nicht wir!“ Und so führt sie weiter aus, daß wir Unerklärtes als solches akzeptieren sollten, denn: „Nicht allen schlimmen Geschehnissen liegen Fehler zugrunde.“ Eine Trauernde sagte ihr nach Jahren den erlösenden Satz: „Jetzt kann ich damit leben, daß es keine Antwort gibt!“

Wie können wir Begleiter nun also umgehen mit der Schuld? Frau Paul verdeutlicht dies mit einem Schleiertanz: Viele bunte Tücher voll schöner Erinnerungen wirft sie fort, bis nur ein häßlicher Schleier ihr bleibt, an den klammert sie sich fest und starr, … bis sie die schönen Tücher wieder greift, da lockert sich der scheußliche Schleier und gleitet zu Boden. Trauerbegleiter können also dabei helfen, schöne Gedanken an den Verstorbenen zu entdecken, wiederzuentdecken.

Vieles wäre noch zu berichten … doch sei zum Schluß wenigstens erwähnt, daß alle Kursteilnehmer voll Dankbarkeit Abschied nahmen. Und auf Chris Pauls Frage hin, was der einzelne aus dem Kurs mitnehmen könne, hätte wohl jeder am liebsten Frau Paul eingepackt und mitgenommen. Aber das ging nicht.

Übrigens stellt der Lehrgang „Schuld Macht Sinn“ die Grundstufe eines dreiteiligen Kurses dar: es folgen die „Arbeit mit Selbstbezichtigungen“ sowie „Arbeit mit Normen, Deutungsmöglichkeiten und Vergebung“.

Hoffentlich wird Chris Paul erneut eingeladen nach Berlin mitsamt diesen Modulen. Und dann kann man nur sagen: Wer nicht hingeht hat selber Schuld. Aber Schuldgefühle muß man deshalb nicht haben – mindestens soviel haben wir gelernt. (CS)

Vom Umgang mit der Körper-Tambura

Lehrgang mit Dr. Cordula Dietrich

Abgedruckt in: Lazarus-Hospiz-Aktuell

Artikel: Vom Umgang mit der Körpertambura

Was ein Körper ist, mag den meisten Zeitgenossen klar sein – aber was bedeutet Tambura? Das herauszufinden kamen 14 Pflegerinnen und Pfleger zusammen in der musiktherapeutischen Praxis von Frau Dr. Cordula Dietrich. Gemeinsam mit dem Instrumentenbauer Herrn Bernhard Deutz würde sie uns zeigen, was eine Körpertambura ist und was sie kann.

Herr Deutz ist sogar der Erfinder der Körpertambura. Er begann den Unterrichtstag mit einer unterhaltsamen Einführung in die Geschichte der Saiteninstrumente, holte weit aus und landete beim Monochord des Pythagoras, einem einsaitigen Instrument aus der Frühzeit der menschlichen Musikerfahrung, als Musik, Physik und Philosophie dermaleinst die Hände sich reichten zum sittsamen Reigen.

Und bummelig 2500 Jahre später sitzen wir nun wissbegierig auf einem wertvollen Holzfußboden, eine Kuscheldecke unter den Schenkeln und ein unbekanntes Instrument vor Augen. Es sieht so aus wie eine Zither, misst etwa 70 x 30 x 10 cm, besteht aus Bergahorn/Bergfichte, und es ist bespannt mit 28 Stahlsaiten. Für musikalische Profis sei die Stimmung erwähnt: a – d’ – d’ – d, in 7-facher Wiederholung endend auf D. Wie gesagt, da saßen wir nun, und auf ein Zimbelzeichen des Lehrers hin begannen 14 Schüler, vorsichtig zu zupfen und zu spielen …

Und schon klang es wie am Ganges: indisch wirkt diese Musik, absatzlos und ewig, wie die Begleitmelodie zu 1000 und einer Nacht. Der Klang schnarrt sagten einige, er fliegt, meinte ein nächster, und er zuckert die Luft äußerte eine weitere. Wie dem auch sei – bei diesem Instrument kommt es mitnichten bloß auf den Klang an – es ist ja eine Körpertambura: sie wird auf den liegenden Körper des Patienten gelegt, und ein zweiter zupft die Saiten! Es ist somit ein musiktherapeutisches Instrument, ein Streichelinstrument für Körper und Geist, dessen Schwingungen tief in den Menschenkörper dringen. Damit es gut aufliegt und sich anschmiegt, ist der Boden nach innen gewölbt, konkav, wie man sagt – apropos: kennt jemand eine gute Eselsbrücke für die Begriffswelt konkav/konvex? – ich stolpere jedesmal und muß im dicken Duden nachschlagen.

Für uns therapeutische Anwender des Instrumentes stellte es eine durchweg wertvolle Erfahrung dar, den Klang auch im eigenen Körper zu spüren: die anfänglich leichte Vibration, die Harmonie der 1000 Töne, das sanfte Ausbreiten von Schwingung und Klangwellen in der Haut, im Fleisch, in den Knochen – und dann die eigenen Gedanken, die verfliegen zu wundersamen Träumen, getragen vom unendlichen Klang der Körpertambura.

An die herrlichen Klangreisen schlossen die einfühlsamen Dozenten jeweils Gesprächsrunden an; so bekam ein jeder die Möglichkeit von seinem Erleben zu berichten – und speziell davon konnten wiederum alle Kursteilnehmer großartig profitieren – denn 14 Körper erlebten 14 wahrhaft unterschiedliche Ganzkörper-Konzerte:

Während eine Dame auf dem Klangteppich durch die Lüfte flog, fühlte eine weitere sich wie von warmen Wellen durchwogt, eine andere empfand sich weich und zugedeckt, wie von der lieben Mutter Hand; ein Mann spürte nichts, als das Instrument auf seinem Rücken lag, doch ward er gleich darauf durchströmt vom Klang auf Brustkorb und Bauch; noch ein letzter zog sich das Instrument sogar über den Kopf – und spülte sein Gehirn.

All die vielen, durchweg angenehmen Erfahrungen zeigen uns mindestens eines: Der Klang ist gleich – das Körpergefühl ist individuell. Daher gebietet es sich, einem Patienten, dem man mit der Körpertambura begegnen möchte, das Instrument nicht holterdiepolter auf den Brustkorb zu legen, loszuklimpern und nach zehn Minuten zu gehen, sondern einfühlsam und gemeinsam mit dem Patienten sich heranzutasten an die Möglichkeiten der Schwingung und des Klanges der Körpertambura.

Am Lebensende

Seit 2012 arbeite ich ehrenamtlich als Sterbebegleiter im Lazarus Hospiz zu Berlin. Zu der Zeit entstand auch dieser kleine Info-Film (2017). Ich habe die Stimmen aufgenommen und editiert.